周边游必打卡!高颜值、有品位,这些宝藏乡村竟有如此艺术范儿?

崎岖的山路、广阔的田野、斑驳的围墙、劳作的农人......人们印象中的乡村总大同小异,虽不乏原生态的美,却和“艺术”、“时髦”毫无关系。

而今,一切都不一样了。乡村,一个常常被人忘记的地方,看似存在感不强,殊不知它们正在发生巨变,宛若“新生”。

从乡村到田园,以艺术赋能促进乡村发展,为其注入了新鲜血液,为乡村振兴打开了新局面。这里不仅是村民、新居民们共同的家园,更将成为人与自然、人与人共生共长的新故乡。

青山村位于余杭北部,三面环山,被连绵不断、苍翠欲滴的竹林环抱,如画般美丽。

青山村现已成为一座多元的、集传统与现代潮流于一体的生态村落,三大主题兼容并包——传统手工艺与文创周边,自然保护与环境教育,生态旅游与休闲度假。

美丽的青山自然学校是由阿里巴巴公益基金会、万向信托和大自然保护协会(TNC)联合发起并捐赠支持建立的自然教育基地所在地。

学校采用中国传统夯土建筑工艺,实现对废弃村小的再利用改造。

融设计图书馆由青山村村内原本荒废已久、濒临倒塌的东坞礼堂改造而成。一砖一瓦地搭建、修复,以及木质结构的横梁设计,富有人情韵味。

在这里,来自全国各地名目繁多让人目不暇接的工艺和材料,仿佛图书馆里等待检索的书目。

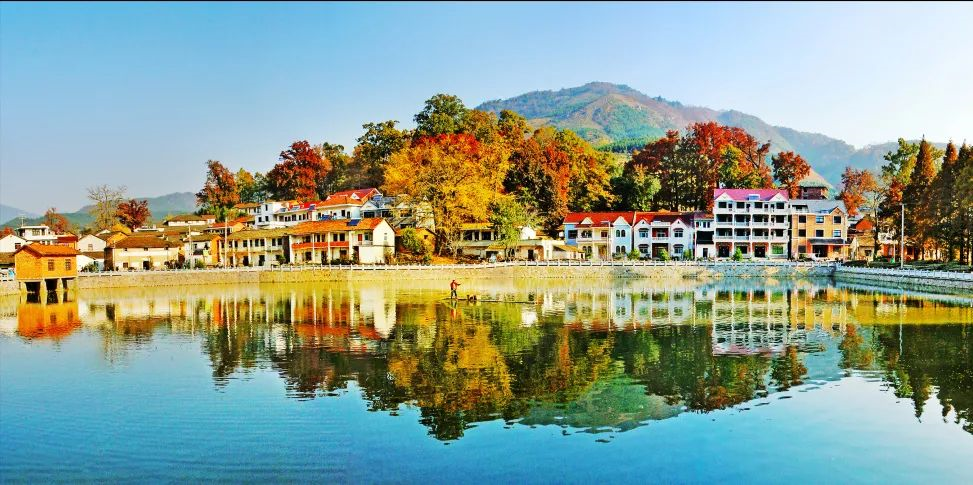

杭州富阳东梓关村,在富春江的东岸,历史上是因一条大江、一个码头而兴盛的小村落。在郁达夫笔下的《东梓关》,这里曾是一个悠闲自足、现世安稳的江边村落,后来因经济萧条,人口外流,老龄化严重,村庄逐渐没落。

吴冠中《大宅》

富春江沿岸,从来不缺诗情画意的古村水乡。东梓关村遗留有近百座明清建筑,还有不少历史遗迹和古驿道。

为了改善居住条件,当地政府外迁居民,并在老村落的南侧进行回迁安置。传统风貌是村庄最宝贵的资源,村民渴望新的生活条件,却不能以失去村庄的灵魂为代价。

让中国传统文化,融入在建筑设计中。东梓关村新建成的杭派民居的照片一经公开,就被誉为“最美回迁房”。设计借鉴了吴冠中画里的江南民居,温婉内敛、简约大气,远看分明已融入乡间,近看却没有拘泥于传统建筑形式。设计没有一味地仿古,而是用现代的抽象线条,来展现传统民居的神韵。

吴冠中笔下的旧时江南,白墙延绵相连,黛瓦参差错落。那是许多人梦中的故乡,如今成了现实。东梓关依然还是从前东梓关,但村民的生活环境和条件,却比从前好得多。这便足够了。

传统、现代、自然,在这片土地上碰撞融合。东梓关村又热闹了,更胜往昔,许多去外面闯荡的原住民也开始搬回村里住。故乡近在眼前,又何须漂泊?

梅蓉村地处富春江北岸,元代黄公望《富春山居图》曾在这里取景,现如今的梅蓉村,有古建筑80余处,更有多处县级文物保护单位,如罗家大屋、郭侯王庙、龚家宗祠、舒坑宗祠等等。

《稻香入梦》董书兵

《春江潮起》张嵩焘

桐庐现已加入中国公共艺术乡村实践基地联盟,当地的白云村、莪山村、梅蓉村已是知名的艺术乡村。来自各大美院的艺术家、研究学者纷纷来到大山,来到田野,将他们对乡村的理解具象化,创作出诸多公共艺术作品。

《桐君写生》张伟

如今的梅蓉村,与古建筑、江村美景同时展现在人们眼前的是一件件艺术作品,这些作品以田野为舞台,分布在梅蓉村的不同点位,与当地的自然与人文融为一体。

在梅蓉村,田园诗画与现代艺术的融合还可通过艺术展演的形式体现,桐庐越剧、乡村诗画、风土民俗......动态的场景画面赋予这座小村庄鲜活的灵魂。

楼塔镇位于萧山区南端,处于诸暨、富阳、萧山三市(区)交界处,楼塔溪穿境而过。

楼塔镇,看得见山,望得见水。

曼妙音乐小镇、中医药香古镇、诗路文化名镇,现今的楼塔有着多重身份。

画室、“禾伙人”研学、生态农业、徐双喜艺术馆、慈孝堂楼英健康谷......这里的人们迎来了不同以往的就业和娱乐方式。

乡村,不只是一个物质空间,同时也要兼顾宜居的生态、设施的配套、产业的发展,以及文脉的延续。

楼塔围绕古镇、古桥、古溪、古树、古人,通过美学唤醒楼塔沉睡的千年文化。

作为楼塔人日常生活的“精神食粮”:“国遗”——楼塔细十番曲调优美、悠扬悦耳,空灵飘逸的古音似散落在民间的珍珠,瑰丽而圣洁。

放语空乡宿文创综合体坐落于“中国最美画乡”桐庐县富春江镇蟹坑口村青龙坞,是中国第一个乡宿文创综合体。

项目集中引进国内外知名建筑师、艺术家的优秀作品和艺术装置,为乡村植入文化艺术元素,丰富了周边民宿的功能业态,带动当地民宿经济发展,是推动乡村旅游升级和乡村艺术化发展的示范性项目。

放语空集合言几又胶囊书店/云舞台/展演空间/一个人的美术馆/结缘堂/瞭望塔等作品,汇集了10多位国内外著名建筑师、艺术家作品,围绕“IP大聚会”的定位,在乡村做一些好玩的、网红的、爆点的作品,吸引游客打卡,为乡村引流,打造参观经济。

△言几又胶囊书店△云舞台△一个人的美术馆

为了把村子“整活”,如何把村庄古镇最古朴历史自然的部分保存,如何把人带来过来,留下来,大同稻香小镇花了不少心思。

大同稻香小镇,正在从一个默默无闻的村庄蜕变,理想的乡村生活场景,在这里一一有迹可循。

指南村位于临安太湖源头的南苕溪之滨,是一座有着数千年历史的古村。历史悠久的指南村到处散布着古树、古井、古宅、古道......意蕴之厚重难以言表。

村在山中,房在林中,人在画中。用“泼了浓墨的高山风情油画”来形容指南村再合适不过了。

指南村的艺术感并非人为,而是大自然的巧夺天工。

行在村中,碧水倒映着古树,青山叠翠,宅邸古朴,是这个小村庄的主格调。

当地人曾用“破茧成蝶”形容如今的指南村,蓬勃发展的旅游业给这个小村庄带来了机遇。人们习惯来这里“寻古”,却不知这是它“重生”后的面容。

外桐坞村位于西湖区转塘街道,或许你更熟悉她另一个名字——“画外桐坞”。外桐坞——飘着茶香的艺术村落。

这里是中国美院学生们的写生地,更有不少艺术家来到这里潜心创作,称其为艺术村落绝不为过。这座“锄头”与“画笔”交相辉映的茶村,乡间风情与艺术气息相互交织,碰撞出奇妙的火花。

历史人物纪念室、生活美学馆、唐风咖啡屋、艺术工作室......人们在这里寻找心中理想的生活方式,或许“理想”意味着难以实现,但寻找的过程便已足够美好。

果然,乡村是治愈人心最好的归处。

城市与农村的交织,不仅在于资本、审美,还有思维、习惯和生活方式。艺术融入乡村,不仅能生动展现乡村资源特色,赋能乡村旅游,还能启蒙当地人对美的认识。

乡村不再被遗忘,万千乡村正在完成蜕变,迎来新生。

周末时光,不妨去乡村寻找一份艺术气息吧!