“杭州孔庙碑林”登上《艺术周刊》封面,宋代印迹看这里

杭城宋韵如同沧海遗珍散落在街头巷尾,曾经美轮美奂的遗迹历经岁月洗礼,默默地向往来的行人述说着往昔的辉煌。作为南宋都城,杭州关于宋代的人文景观非常丰富,许多我们日常经过的地方,或许就藏着一段这座城市的文脉。今天的读报时间,让我们一起跟随杭州广播电视报艺术周刊重访身边的宋代印迹。

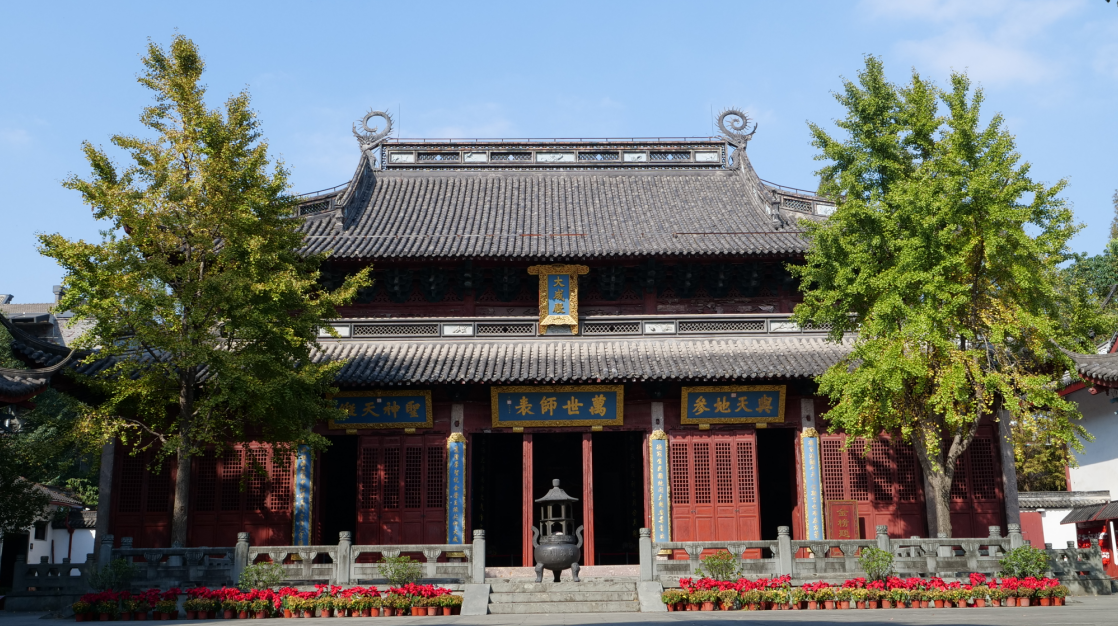

建筑简介:

杭州孔庙,坐落于上城区府学巷8号。现占地面积1.32公顷,总建筑面积5581平方米,功能布置分孔庙建筑群与杭州碑林两大区块。

南宋建炎三年(1129年),宋高宗赵构升杭州为临安府。绍兴元年(1131年),依照“庙学合一”规制,孔庙作为主要功能建筑与临安府学一起迁建至现址。绍兴十二年(1142年),府学曾一度增修为南宋最高学府——太学。元代将学宫称为庙学,临安府学称为杭州路庙学。明代,又将庙学改称为府学。至此,杭州府学历经元明清三朝,几经修缮扩建,呈“左庙右学”布局,沿革有序。

清光绪三十一年(1905年)废除科举,杭州府学退出历史舞台,孔庙作为祭孔场所留存,屡有兴废。

新中国成立后,杭州孔庙成为文物部门存放碑石的场所。1989年,杭州孔庙整修改建,以杭州碑林为名对外开放。2008年,杭州孔庙原址复建对外开放。2019年,“杭州孔庙碑林”被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

今天,杭州孔庙碑林既是开展爱国主义教育的重要基地,也是展示杭州宋韵文化的重要窗口,还是祭祀孔子的主要场所。

杭州文保中心为了让广大市民足不出户就能多角度了解文保单位和历史建筑的全新面貌,精心制作了杭州孔庙的全景漫游,长按识别下方二维码即可进入观看。

谈到杭州历史文物的保护,杭州孔庙是一个绕不开的点。一个下雨天,记者再度拜访孔庙,试图从孔庙历史悠久的发展史上,梳理出它能成功“留存”的深层缘由。

孔庙的位置,如今看来十分的“CBD”,具体位置是府学巷8号。如若这样的说辞让人感觉生疏,换个说法想必大家就立刻清晰了。它坐落于吴山广场的脚下,河坊街的隔壁,旁边就是人气爆棚,游人如织的西湖景区。热闹的周边更让这一方地块显得“闹中取静”,给拜访者平添一层“大隐隐于市”的诗意。

曾为“教育文化中心” 映射南宋万象

踏入旧时孔庙的大门,只见文人墨客们三三两两聚在一起,品文斗诗,处处吟诵之声,尽显一派南宋文人的风雅景象。原来古时的“孔庙”是南宋时的临安府学。

“孔庙历来是杭州地区的教育文化中心。南宋时期是临安府学,一度作为太学,到元明清时期地位有所下降,称为杭州府学(路学),一直保存完好。”

孔庙始建于何时何地,已经查无史据。不过可以确定的是,南宋绍兴元年(1131年)将临安府学迁至运司河下凌家桥西侧,即今址所在。

孔庙在历史上的“高光时刻”在绍兴十二年(1142年),当时的临安府学被南宋朝廷临时增修为全国最高学府—太学,相当于中央大学。

值得一提的是,清代时候,从康熙帝开始,历代帝王都为孔庙颁赐过匾额。乾隆三年(1738年),乾隆帝特别下诏易杭州府学大成殿为黄瓦。直至光绪年间,清廷废除科举制度,之后杭州孔庙的身份彻底转变,变成了春秋两季祭祀孔子的场所。

历经沧桑 栉风沐雨迎“新生”

回溯历史,孔庙真正的“新生”始于新中国成立后。在那之前,历史动荡,小小的“孔庙”在历史的洪流中历经沧桑,屡有兴废,幸运的是其基址的大致方位一直没有变化。旧时樟树的位置也大致在孔庙的大门口,如今依旧在,这说明孔庙的位置基本上没有变化。

现在的人大多知道孔庙里珍藏了不少“宝藏”,其中最广为人知的就是《南宋太学石经》。而大家不知道的是,孔庙的“新生”也正是因为它。

1961年,保存在孔庙内的《南宋太学石经》被浙江省人民政府公布为第一批省级文物保护单位,意味着此后将由文物机构加以专门的文物保护,文保单位名称为《南宋太学石经》。自此之后,孔庙一度成为碑石的收藏地,放置了不少古碑。

时间一转眼到了70年代末,省、市政府开始对孔庙全面整修,利用孔庙收藏的大批古碑和历年来收集的各地佚散、发现的碑石,把杭州孔庙改建成杭州碑林。把仅以碑石命名的文保单位,变成了杭州碑石的集中保护和展示地。

80年代的孔庙,由于当时面对劳动路,要从很小的巷子里进来才可以进入孔庙,所以很少有人知道孔庙。”

历史性的转折点在2001年,当年杭州孔庙复建立项。同年被市委、市政府列入“创文化名城”的重点工程,媒体称“这是迄今为止杭州投资最大的文保工程”,重视程度不言而喻。

随后的拆迁阶段是复建道路上最大的“绊脚石”,甚至一度让工作陷入僵局。就在这个时候,各级人民政府予以了高度重视和支持,并由上城区人民政府牵头召开了孔庙拆迁专题会议,使得孔庙复建工作得到了实质性的突破,此后,复建工作势如破竹,并于2008年正式完工。在一场祭孔大典的举行中,孔庙以崭新的面貌出现在世人面前。

复建后的孔庙,分东西两区,西区重建了孔庙古典文化的精髓,重现南宋孔庙胜景。东区则俨然一座江南园林庭院,石经阁、星象馆、文昌阁、太学堂等建筑在假山池水间参差错落。

迈入孔庙的连廊,可以看见馆舍和墙壁上陈列着自唐代到民国期间的各类珍贵碑石近500石。因此,孔庙又被誉为一座融历史、科学、艺术为一体的“石质书库”。徜徉在碑林里,记者品着刀锋潇洒的韵味,闻着石头散发的墨香,想象的翅膀飞越千年,惊奇的目光走过千年。

随着时代的发展,如今的孔庙功能性也逐步完善,孔庙也在通过各种形式发挥文化传承和教育的作用。

据了解,目前孔庙的头衔有浙江省爱国主义教育基地、 杭州市委党校“红绿蓝”三色现场教学基地、杭州市新的阶层教育培育基地、杭州市青少年第二课堂活动场馆、中学生社会实践基地等等,这里举办的活动有一百六七十场。

未来孔庙将继续做好“国学”这篇文章,加强国学文化传播力量与儒学阵地建设。并引进文化创意产业,开发制作具有国学特色的文创产品,同时不忘深挖孔庙文化内涵,将学术研究成果融入国学文化活动和第二课堂活动中去,并与社会公益组织或企业合作开展各类讲座培训等活动,推动杭州孔庙弘扬优秀传统文化。

绕着孔庙走了一圈,与这里的碑石亲密相处后,孔庙的历史就这样呈现在了记者的眼前,生动且震撼。这里的每个角落仿佛都有着自己的“故事”,从千年以前走过来,历经风雨,最终选择将这里的一方泥土作为自己的故乡,回首过去,那些珍贵的时刻犹如历史的霞光,展望未来,依然可期。